SE 출력단은 PP처럼 짝수차 배음을 제거하지 않고, 5극관/빔관은 홀수차 배음을 지배적으로 만드는 경향이 있으므로 SE 앰프에서는 모든 차수의 배음을 볼 가능성이 높음.

Initial Criteria

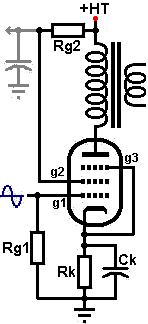

프리에 5극관을 쓰는 것과 다른 점은 플레이트 부하로 트랜스를 사용하는 것 뿐임. 설계를 시작할 때 두 가지를 고려하게 됨.

- 무슨 소리를 얻으려고 하는가?

- 얼마나 출력을 얻으려고 하는가?

이 두가지 질문이 출력관을 결정하기 때문에 중요함. 출력관이 정해지면 전원부와 출력단 나머지 부분이 따라오기 마련인데, 반대로 HT 전압과 트랜스의 전류가 정해져 있으면 반대로 거기에서 출력관을 정하게 될 수도 있음.

10W SE 앰프를 생각해 보겠음. SE 출력단에서 얻어지는 출력은 대개 플레이트 손실의 절반 정도임. 그러니 20W 손실관을 찾으면 되는데 흔히 쓰는 관들은 25W의 EL34, 30W의 6L6GC, 24W의 EL84 para 구성임. 6550, KT88같은 덩치들은 잠시 잊도록 함. 영국이라면 파워 5극관이 더 흔하고 미국이라면 빔관이 더 흔하니 이런 것도 고려할 수는 있겠음.

EL34를 골라서 8W~11W를 꽤 낮은 250V의 HT 전압으로 얻어 보기로 함.

OPT 임피던스

OPT를 고를 때 HT가 대강 몇 V인지 알아야 함. EL34라면 250V부터 400V 이상까지 매우 다양함. HT가 낮으면 더 낮은 임피던스 OPT에 적당하고 HT가 낮으면 그 반대임. 여기에서는 300V를 고르겠음.

데이터시트에 보면 EL34의 최대 플레이트 quiescent 전압은 800V라고 하는데 그건 60년대에 잘 만들어진 관들이나 그럴 것이고 요즘 만들어진 관은 잘 모르겠음. HT는 500V 밑으로 해야 한다고 가정 하겠음.

OPT 업체들은 1차 임피던스 얼마, 2차 부하 얼마 (5K, 8ohm) 이런 식으로 적어둠. 이것은 트랜스의 전압/전류 비율에 의해 나오는데 트랜스가 전압이 낮아지면 전류가 올라가는 것은 다 알 것임.

Vout/Vin = Iin/Iout

Impedance Ratio Z = (Vin/Vout)^2

전압, 전류비가 20이라면 임피던스 비는 400이 됨. 2차에 8옴을 연결하면 1차는 3.2K가 된다는 뜻임. 16옴 스피커라면 두 배인 6.4K가 됨. (이걸 생각해보면 스피커를 다른 단자에 연결해서 더 적절한 임피던스 매칭을 하는 방법이 나옴)

5극관의 그리드 커브는 시그널이 플레이트에서 거의 0V까지 스윙하도록 허용하고 있고, 우리는 출력단이 대강 x축을 중심으로 스윙하길 원하므로 아래와 같은 방법으로 적절한 OPT 임피던스를 찾을 수 있음

Z = Va^2 / Pa

여기서 Pa는 최대 플레이트 손실임.

HT를 300V로 정했기 때문에 25W 최대 손실의 EL34는

Zout = 300^2 / 25 = 3.6Kohm

1차 임피던스가 3.6K라면 최대 출력 손실까지 드라이브를 할 때 완벽하게 center biased Class A 동작을 볼 수 있다는 뜻임. 실제로는 안전과 수명을 위해서 좀 더 큰 임피던스를 선택하는 것이 좋음. 임피던스를 더 크게 가져갈 때는 바이어스를 더 깊게 (즉, hotter) 해서 2차 배음이 더 많도록 할 수 있고, 임피던스를 더 작게 가져갈 때는 바이어스가 colder해서 소리가 좀더 ‘날 것의’ 오버드라이브 톤이 됨.

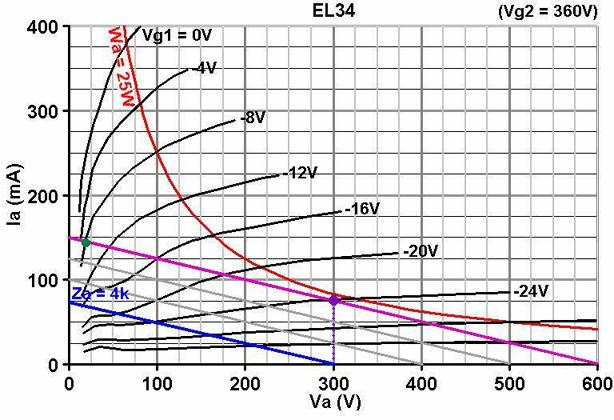

시판중인 OPT 중에서 딱 맞는 것은 잘 없으므로 적절한 것을 찾으려면 로드라인을 좀 그려봐야 함. 아래 예에서는 3.6K에 가장 가까운 OPT가 4K 짜리가 있다고 치고 시작.

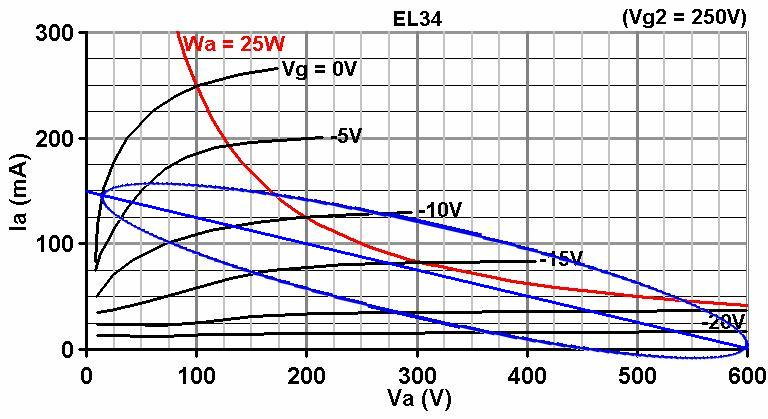

파란색 선이 일반적인 방법으로 그은 선인데 이건 최종 로드라인과는 거리가 멀고, 단지 기울기만 쓰려고 함.

바이어스 선택

저항 부하가 아닌 Reactive 부하를 쓰고 있으므로 프리 앰프단에서 저항 부하를 가지고 하듯이 로드라인을 그리진 않음. 1차의 DCR은 매우 작아서 전압 강하가 몇 볼트 정도이므로 그냥 무시함. 그렇다면 Quiescent 플레이트 전류를 어떻게 정하든지 Quiescent 플레이트 전압은 HT와 같음. HT 전압에서 수직선을 그을 수 있고 바이어스 점이 그 위 어딘가에 있는 것임. 파란선과 같이 보면 현재 출력관은 Cut off 바이어스가 걸려 있고 Class B로만 동작시킬 수 있음!

그러니 파란색 선의 현 위치를 고집하지 말고 이걸 밀어보기로 함. 단 기울기를 바꾸면 안됨. 회색선들이 그 시도들을 의미함. 로드라인은 최대 손실 빨간선을 넘어가면 안됨. 그래서 약간의 안전함을 위해 빨간선 살짝 아래에 놓은 것이 보라색 선임. 이 상태에서 보면 300V 동작점이 로드라인 중간 정도에 위치해서 Class A 스윙을 잘 할 것으로 예상됨.

시그널 전압이 HT보다 어떻게 높아질 수 있냐고? 실제로 그래… 최대 두 배까지 높아질 수 있는데, Class A 앰프에 사용할 HT 전압은 출력관 Max peak anode voltage의 절반 이하로 잡아야 함. 물론 EL34는 이게 2KV라 상관없음.

스크린 전압

스크린 전압은 주로 HT 전압에 감압 저항이나 (Rg2) 초크를 달아 감압하고 작은 스크린 그리드 스토퍼 저항을 곁들여 설정함. 플레이트 전압과 거의 같거나 조금 낮게 함. 기타 앰프는 로드라인이 무릎 살짝 아래를 지나갈 때 제일 소리가 좋은데, 이것은 5극관 설계의 핵심인 부하, 플레이트 전압, 스크린 전압의 협주에 의한 것임. 감압 저항/초크는 필터링과 전압 강하를, 스토퍼 저항은 전류 제한과 컴프레션을 담당함. 이 두 저항값을 결정하려면 스크린 전류와 Rg2를 통해 초단으로 가는 추가 전류에 대해서 알아야 함. 초단으로 가는 전류는 예측이 가능하고, 스크린 전류는 데이터시트의 그래프에서, 혹은 스크린 전압이 플레이트 전압에 고정된 비율로 간다는 사실에서 얻을 수 있음. 데이터시트에 나오는 예에서는 약 70mA의 플레이트 전류가 흐를 때 70:10 = 약 10mA의 스크린 전류가 흐른다고 적혀 있음.

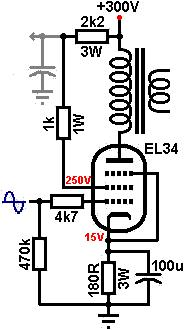

예에서 플레이트 대기 전류는 75mA 정도라는 것을 알고 있으므로 1/7하면 10.7mA 정도의 스크린 대기 전류를 예상할 수 있음. 초단에서는 5mA 정도를 땡긴다고 가정해 보겠음. 그러면 스크린-그리드 감압 저항에 흐르는 전류는 총 15.7mA가 됨. 저항값은 대개 470옴에서 1K 정도를 쓰는데 단순히 적당한 수준의 필터링을 해주기 때문임. 470옴을 선택했다치면 470 x 0.0157 = 7.4V가 감압되고 116mW 정도가 손실됨

대기상태의 (quiescent) 로드라인은 대개 무릎 살짝 밑을 지나가게 긋는다고 했는데 이것은 깨끗한 증폭용이고 오버드라이브 용이라면 좋지 못한 생각임. 왜냐 하면 동작점에서 그리드 커브 0V까지 스윙한다고 치면 스크린 전류가 급격히 증가하기 때문임. 클리핑이 생길 때처럼 동작점이 그 부분에서 너무 오래 머물러 있게 되면 스크린 그리드가 파괴될 수 있음. 이걸 막기 위해서 스크린 그리드 스토퍼를 사용하는 것인데, 스크린 전류가 커지면 스크린 전압을 떨어뜨려서 전력 손실을 제한함. 스크린 전압이 떨어지면 모든 그리드 커브가 밑으로 떨어짐. 일반적인 규칙은 이런 다이나믹 조건에서 로드라인이 무릎 아래에서 놀도록 정하는 것임. 이것은 ‘Sliding screen’ 동작이라고 알려져 있는데 많은 경험이 필요한 부분임.

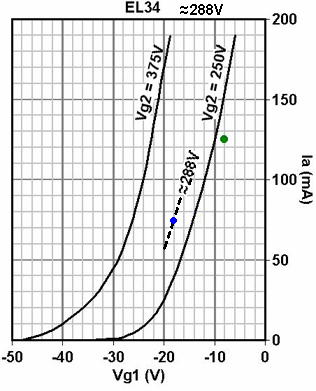

먼저, 스크린 전압 특성을 알아야 하는데, Mutual characteristic 그래프를 사용해야 함. 그런데 데이터시트에 있는 그래프는 스크린 전압이 그리드 전압 0V에 닿을 때까지 그려져 있지 않음. 그래서 로드라인 -8V 그리드 선을 찍어 눌러서 -16V 그리드 라인이 있는 곳까지 움직인다고 생각하면서 예상해 볼 수 있음. 로드라인 그래프에서 -16V 그리드 커브는 Ia = 125mA 정도에서 로드라인과 만나고 있는데 아래의 Mutual char. graph에서 -8V, 125mA 위치에 녹색점을 찍어보았음. 필요한 스크린 전압은 250V 살짝 아래인데 250V로 가정함. 그러므로 300V에서 250V까지 최대 50V가 스크린 그리드 스토퍼 양단에서 걸림.

이제 플레이트가 0V에 가깝게 스윙할 때 모든 전류를 스크린 그리드가 가져간다는 식으로 이야기 하기로 함. (실제로는 그렇지 않은데 여기서 일단 그렇게 퉁 치기로 함) 로드라인에서 피크 플레이트 전류는 약 150mA이므로 50V / 0.15A = 333 ohm임.

스크린 전류는 실제로 거기까지 이르지는 않으므로 333의 다음 저항값인 470옴을 권선저항으로 쓰면 됨. 하지만 1K를 쓰는 것이 상례이며 컴프레션 특성이 더 많아짐. 전력 소모는 실제로 많지 않으므로 2W급 정도 쓰면 됨.

Biasing

스크린 전압이 300 – 7.4 – 5 = 288V이므로 바이어스 전압을 찾기 위해서 플레이트 커브를 새로 그려볼 수 있음. 물론 Mutual characteristic 그래프를 사용하는 것이 더 빠른 길이지만… 플레이트 대기 전류가 75mA인 것을 알기 때문에 위의 파란점이 288V, 75mA 위치에 찍혀 있음. Vg1은 -17V 정도가 되고 이게 필요한 바이어스 전압이 됨. 캐소드 전류는 플레이트 전류에 스크린 전류를 더해야 하므로 86mA가 되고 옴의 법칙을 사용하면 Rk는 17 / 0.086 = 198 ohm이 나옴.

여기에 가까운 저항값은 200R, 220R인데 어차피 최대 동작 조건에서 돌리는 것은 아니므로 둘 다 상관없음. 하지만 Class A 앰프를 만들고 있다면 최대 동작 조건 가까이 갈 수도 있기 때문에 좀 여유가 있는 것이 좋고 220R로 바이어스 전압을 좀 올려줄 필요는 있음. 이러면 0.086 A^ 2 x 220R = 1.6W이므로 3W급 이상의 저항이 필요함.

캐소드 바이패스 캡

10Hz로 roll off 주파수를 잡으면

Ck = 1 / (2 x pi x f x Rk) = 1/(2 x 3.14 x 10 x 220) = 72uF

그러므로 100uF을 씀. 상당히 일반적인 값이라서 나중에는 계산해보지도 않고 100uF을 넣는 경우가 많음.

Rg1은 데이터시트를 보면 최대 허용값이 나오는데 초단관보다 파워관에서 더 낮음. EL34는 최대 700K옴이고 대개 470K를 씀.

그리드 스토퍼는 반드시 들어가야 HF 발진이 생기지 않음. 데이터시트에 값이 제시되지 않을 수도 있는데 1K~10K가 흔히 사용됨.

Reactive Load

OPT는 reactive load이고 주파수가 커지면 임피던스가 올라감. 여기에 달려있는 스피커도 마찬가지. 그러므로 로드라인은 직선으로 남아있지 못하고 타원형태가 됨. 아래 그래프에 타원 형태가 나와 있음. 따라서 최대 플레이트 손실 위로 넘어가게 될 수 있음. 물론 이게 심각한 문제는 아님.

OPT 1차 임피던스를 낮추면 로드라인이 더 서기 때문에 스크린 전압을 더 올려서 헤드룸이 더 커지는 장점이 있음. 하지만 동시에 플레이트 전압을 낮추지 않으면 cold Class A 동작에 들어갈 수 있음. OPT 1차 임피던스를 키우면 그 반대가 됨.

그려진 로드라인은 임피던스가 잘 맞는 스피커를 연결했을 때만 정확함. 스피커의 임피던스가 크면 로드라인은 반시계 방향으로 돌게 되고 스크린 그리드 고장이 생길 수 있음. (운이 좋으면 스크린 저항이 먼저 고장) 그리고 OPT에 과다 전압이 걸려서 불꽃이 튈 수도 있음. 스피커의 임피던스가 작으면 그 반대가 됨. 로드라인이 서게 되고 cold Class A 상태에서 과도한 플레이트 손실이 발생될 수도 있는데 고맙게도 대개는 그렇지 않음. 그러므로 임피던스가 맞지 않는 상황이 된다면 낮은 스피커를 연결하는 것이 더 안전함.

댓글