원문 : https://www.valvewizard.co.uk/accf.html

- 캐팔은 한 회로를 다른 회로에 연결할 때 가운데 버퍼로 주로 사용된다

- 뒤 회로가 증폭 손실을 일으키지 않도록 하거나 앞 회로에 부하를 더해줌으로써 왜곡을 증가시키지 않도록 하는 의도로 사용된다

- 입력 저항은 매우 높고 입력 캐패시턴스는 매우 낮다

- 광대역폭이 얻어질 수 있고 아주 긴 케이블처럼 capacitance가 큰 부하를 구동할 수 있다

- 다만, AC coupled 캐팔은 앞에 있는 capacitor가 quiescent 그리드 전류를 막고 있기 때문에 그리 유용하지 않다

- 그래서 톤 채색이 없는 버퍼 스테이지 용도로만 쓰인다

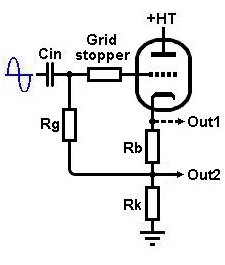

- 출력은 Out1에서 바로 얻을 수도 있고, 셀프 바이어스 회로라면 바이어스 저항과 로드 저항 사이인 Out2에서 얻을 수도 있다.

- 후자가 더 좋다고 보는데, Rb가 진공관을 부하 캐패시턴스로부터 격리시켜주고, 이게 안정성을 높여주는 효과가 있기 때문이다.

- 반대로 이야기하면 긴 케이블이 달리는 식으로 부하 캐패시턴스가 커지면 캐팔은 엄청나게 발진할 수 있다.

- 많은 회로에서 Rb에 바이패스 캡을 다는데, 이러면 입력 임피던스는 커지지만, Rb가 가진 안정화 효과를 다 없애버리기 때문에 솔직히 시간 낭비이다.

- 캐팔은 100% NFB로 동작하는데 덕분에 엄청나게 리니어하고 출력 저항을 최소화한다.

- 이렇게 장점이 있으면 잃는게 있는데 바로 gain이다 (1배 미만)

- 그러니 버퍼로 써야 하고 전류를 중간 혹은 많이 흘리는 관이 좋다. 즉 12AX7 같은 놈은 탈락이다.

AC 캐팔의 설계

캐팔에 잘 어울리는 12AU7을 써보도록 하자. 흔하고, 플레이트 내부저항이 낮아서 큰 부하에 상대적으로 큰 signal swing을 만들 수 있고, 트랜스 컨덕턴스가 낮지 않아서 꽤 낮은 출력 임피던스를 보이는데 이 덕분에 광대역 특성이 가능하다. 쌍삼극관 중에 남는 하나는 기타 앰프에서 돌아오는 이펙트 신호를 증폭하는데 쓰면 된다

- 로드라인 선정

- 플레이트 로드가 아니고 캐소드 로드이지만 일반적 방법으로 그냥 로드라인을 그리면 된다.

- 일반적으로 Rk는 드라이브해야 할 외부 로드의 임피던스보다 작게 선정한다. 안 그러면, 로드라인이 너무 많이 회전해서 출력신호의 스윙이 (헤드룸) 원하는 것보다 너무 작게 된다

- 그러니 관의 내부 저항이 가능한 작은 것이 좋다. (전원부 설계에 유리함)

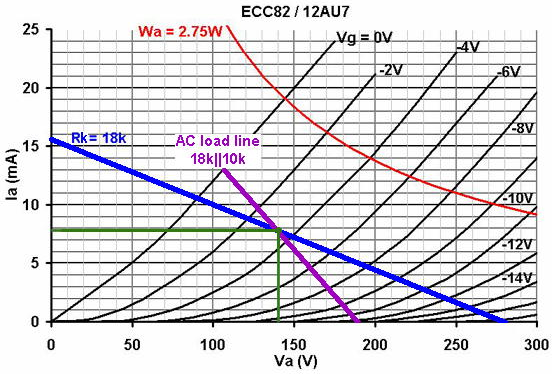

- 가능한 가장 큰 플레이트 전류에서 동작하는 것이 대역폭을 최대화하게 된다. 아래에서는 18K 부하를 선정했는데 10K를 선정했을 때와 비교해서 스윙이 그닥 꿀리지 않는다. HT는 280V다.

- Biasing

- 버퍼를 설계하는 중이므로 헤드룸을 최대화하고 출력 임피던스를 최소화할 수 있는 바이어스 점을 찾도록 하자. 위에서는 -3.5V를 선택했는데 보라색 AC 로드라인은 선택한 18K에 병렬로 10K의 외부 부하를 줬을 때의 로드라인이다. 이 때 보면 최대 출력 스윙은 32Vpeak로 more than enough 하다

- 출력 임피던스는 Zo = 1 / gm 이므로

- 바이어스 포인트에서 보면 gm 은 2.5mA/V이므로 1 / gm 은 1/0.0025 = 400 ohm이다. 충분히 낮다.

- 대략적으로 gain을 구해 보면 A = mu / (mu+1) = 19/(19+1) = 0.96

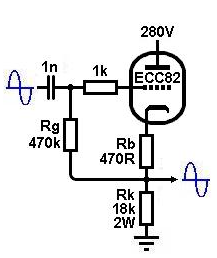

- 셀프 바이어스:

- 현재 Ia는 약 8mA, Vg=약 -3.5V 이므로 Rb = Vg/Ia = 3.5/0.008 = 437.5 ohm. 시판 저항값에서 가까운 것을 찾으면 470R이 된다. 이 때 Rk의 전력 소모는 8mA^2 * 18K = 1.15W 정도 된다. 그림에서는 2W급을 선택했다

- Rgk는 늘 쓰는 1M를 써도 되는데 높은 입력 임피던스를 유지하는 한에서 더 낮춰도 된다. 그래도 되는 이유는 bootstrapped라는 현상 때문인데, AC 신호에 관해서는 그리드 리크 저항치가 확대되어 보이기 때문. 이런 현상이 생기는 이유는 캐소드에 나타나는 신호는 gain만 살짝 줄어들었을 뿐, 위상이 같아서, Rgk 아래의 신호와 Rgk 위의 신호는 거의 같게 되므로 AC 전류가 거의 흐르지 않게 되기 때문이다. R = V/I이므로 I가 매우 작으면 R이 매우 커지는 셈이다. 다음의 수식과 같다.

- Zin = Rg / (1-A) = 470K / (1-0.95) = 9.4Mohm

- 덕분에 저역 손실 걱정없이 입력 커플링 캡을 매우 작게 가져가도 된다.

- 입력 캐패시턴스

- Anode가 일정하게 머물러 있으므로 밀러 효과는 억제되고, 내부 피드백 때문에 Cgk (grid to cathode capacitance) 또한 bootstrapped 되어 임피던스가 확대되어 보인다. 이 말은 캐패시턴스가 축소된다는 말과 같다. 그러므로 입력 캐패시턴스는 10pF보다 작아지며 거의 무시해도 좋다.

- 발진 억제용으로 그리드 스토퍼를 1K~10K 넣아도 상관없다. 입력 캐패시턴스가 매우 작으므로 더 큰 저항값을 써도 된다.

- 캐소드 전압이 매우 높을 수 있으므로 히터 플로팅을 (Heater elevation) 해야 한다. 12AU7은 Vhk가 180V인데, 위의 그림의 경우에는 로드라인에서 보면 Vak가 140V이므로 280V – 140V = 140V가 되어서 180V라는 스펙보다 낮기는 하다. 하지만 히터 전압을 30V쯤 높혀준다고 해서 손해볼 것은 없다.

- 출력단으로 연결할 때 커플링 캡을 달아야 된다.

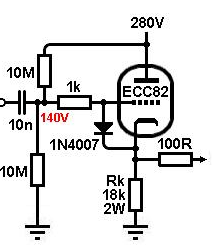

- 고정 바이어스

- 셀프 바이어스 대비 고정 바이어스의 이점은 주파수/부하 변동에 대해서 입출력 임피던스가 더 일정하다는 점이다. 종이에 그리면서 상상하는 동작은 셀프보다는 고정에서 더 쉽게 얻을 수 있다.

- 로드라인으로 다시 돌아가서 플레이트-캐소드 간 전압은 140V이므로 캐소드-그라운드 간 전압은 280-140=140V여야 한다. -3.5V 바이어스이므로 그리드는 (136.5V) 캐소드보다 (140V) 3.5V 낮아야 한다. 전압 분배 저항으로 136.5V를 맞추려고 시도할 수도 있으나 그럴 필요는 없으니, 회로는 굉장히 self-adjust 하기 때문이다.

- 그러므로 그냥 10Meg ohm 저항을 두 개 써서 140V를 맞춰도 된다. 이렇게 큰 저항을 쓰는 이유는 현재 걸리고 있는 100% NFB가 그리드 전류에 대해서 바이어스를 맞추려고 하기 때문이다.

- 입력 임피던스는 10M ohm의 병렬 성분이 되어 5M ohm이 되는데, 셀프의 9.4M ohm보다 낮기는 하지만 여전히 충분하다.

- 그리드와 캐소드 사이에 다이오드를 하나 넣어주어야 히터가 충분히 달궈지기 전에 번개가 치는 것을 방지할 수 있다. 진공관이 정상궤도에 오르면 다이오드는 꺼지게 된다.

- 이제 Rb가 없으므로 진공관을 부하 캐패시턴스로부터 분리시켜주기 위해 100옴 ‘build out’ 저항을 달아주어야 안정성을 도모할 수 있다. 마치 그리드 스토퍼처럼…

댓글